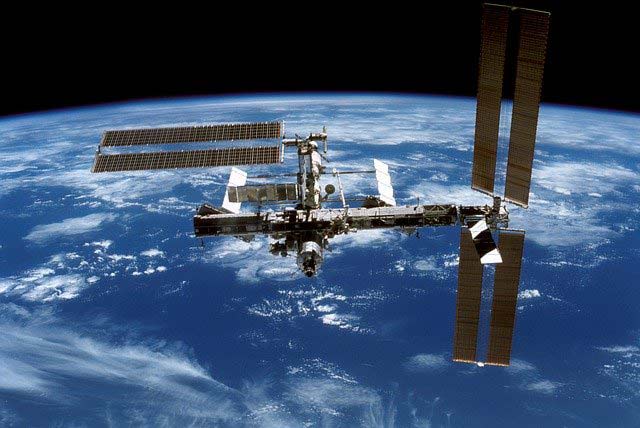

夜に、国際宇宙ステーションをはじめとした人工衛星が地上から星のようみ見えます。

国際宇宙ステーションあたりはよく話題に上るので、地上から見てみたくなります。

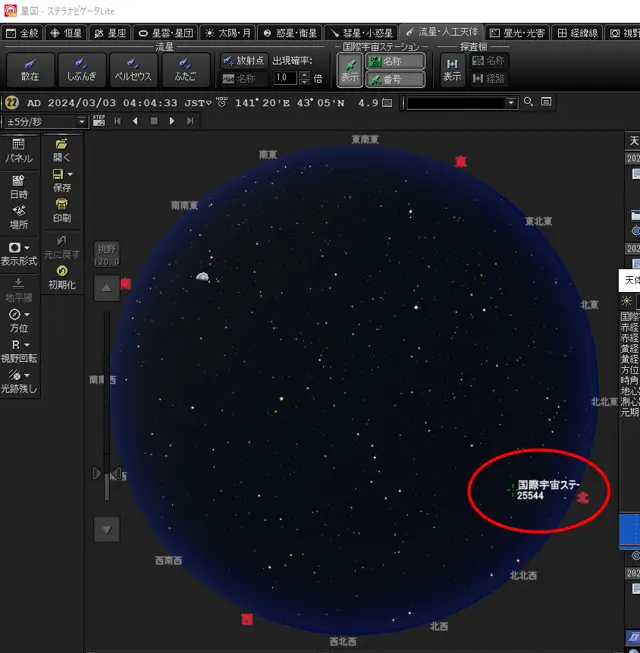

アストロアーツ「ステラナビゲータLite」で人工衛星が見える位置が分かる

アストロアーツの天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ」の簡易版「ステラナビゲータLite」を使って、国際宇宙ステーションやその他の人工衛星が何時にどの場所に見えるかを調べることができます。

アストロアーツの公式サイトにダウンロード版もあります。

1 表示形式を変更

まず表示形式を変更します。

「ステラナビゲータLite」で星空を表示すると、初期状態では実際の夜空を見ているときと同じような感じに見える「地平座標」という表示形式になっています。

普通の星なら太陽や月と同じように基本的に西から昇って東に沈んで行くだけなので「地平座標」の表示形式で見ると見やすいです。

国際宇宙ステーションのような低いところを回っている人工衛星はかなり速いスピードで東西南北のどこかから昇ってきてどこかに沈んでいきます。沈んでからその数時間後に昇ってくるときはまた別の場所から昇ってきたりします。

そのため、国際宇宙ステーションのような低い場所を回っている人工衛星の位置を確認するときは「地平座標」の表示形式では見にくいです。例えば南の空を表示して人工衛星の位置を表示したとしたら、人工衛星が北の空を通って行った場合に見えないからです。

そこで、空全体を一目で確認できるよう表示形式を「星座早見」にしておきます。

表示形式を星座早見にする

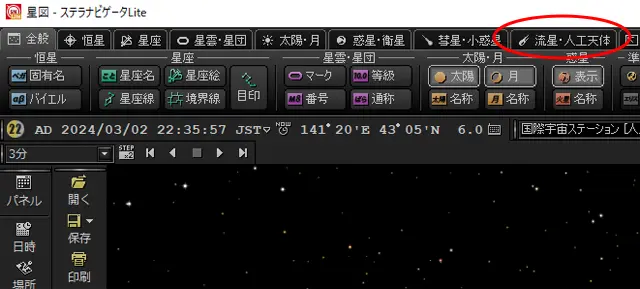

2 流星・人工天体 の操作パネルを表示

流星・人工天体のタブをクリックし、流星・人工天体の操作パネルを表示します。

流星・人工天体 のタブをクリック

3 人工衛星を検索

国際宇宙ステーションの位置を知りたい場合は、国際宇宙ステーションの表示、名称、番号、をクリックしてオンにします。

これで星図上の国際宇宙ステーションの位置に名前などが表示される状態になります。

国際宇宙ステーションの表示、名称、番号、をクリックしてオンにする

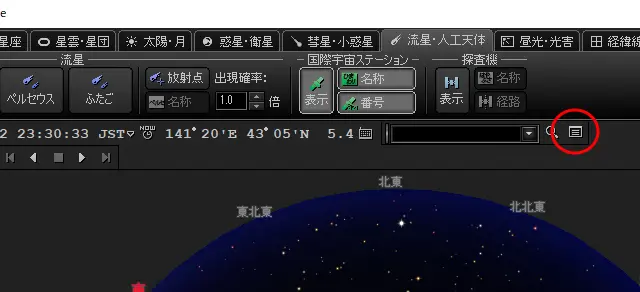

天体検索ダイアログのボタンをクリックし、天体検索のダイアログを表示します。

天体検索ダイアログのボタンをクリック

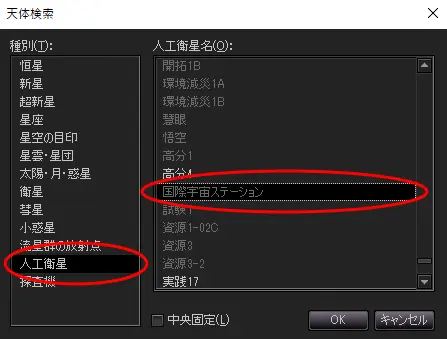

天体検索のダイアログの種別で人工衛星を、人工衛星名で国際宇宙ステーションを選択し、OKをクリックします。

天体検索のダイアログ

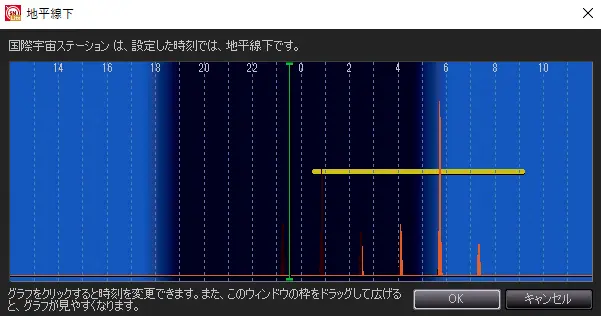

人工衛星が見える高さなどを示す図が表示されます。

人工衛星の高度などを示した図

4 人工衛星の位置を知る

人工衛星の高度などを示した図の角をドラッグすると大きく表示できます。

大きく表示した例

オレンジ色の部分が国際宇宙ステーションが見えている状態です。

グラフが高いほど空の高い位置に国際宇宙ステーションが見えるという意味です。

例えば、朝6時ちょっと前に細く高いオレンジ色の山があります。これは朝6時ちょっと前に国際宇宙ステーションが地平線のどこかから昇ってきて、結構高い位置まで移動し、また低くなって地平線のどこかに沈んで行くということを示しています。

4時と6時のメモリの間隔が1cmちょっとあります。オレンジ色の山は非常に細く幅は1mmちょっとくらいしかないので、国際宇宙ステーションが地平線のどこかから昇ってきて何分かでまたどこかへ沈んで行くということが分かります。

オレンジの細い山が1cmくらいの間隔で並んでいるので、国際宇宙ステーションが地平線のどこかから昇ってきて何分かで沈んでいき、1時間半かそこらでまた地平線のどこかから昇ってきて何分かで沈んで行く、ということが何回か繰り返されることが分かります。

23時のメモリのすぐ右や、1時のメモリの少し左にもオレンジの山がありますが、なぜか明るいオレンジ色ではなくとても暗い茶色のような表示になっていて非常に見にくいです。

これは何か意味があって色を変えてあるのか、ソフトのバグで色がおかしくなっているのか、分かりません。

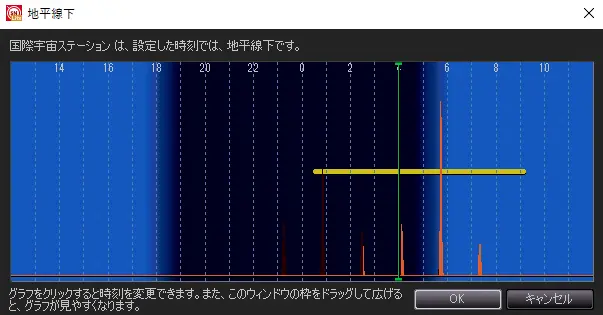

4時ちょっと過ぎに昇ってくる国際宇宙ステーションの位置を知るため、4時少し前あたりをクリックします。すると緑の線がその位置に移動します。

4時少し前の位置をクリックした

OKをクリックすると4時ちょっと前の星空が表示されます。

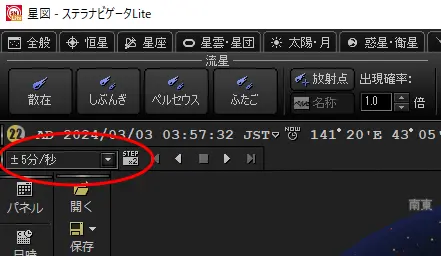

ステップ/速度は星空の変化を再現するときの時間経過の速さを設定する欄です。

ステップ/速度 の右横の STEP のボタンをクリックすると ステップ/速度 の刻みが細かくなります。

ステップ/速度 の選択欄を ±5分/秒 くらいにしてみます。

ステップ/速度の設定

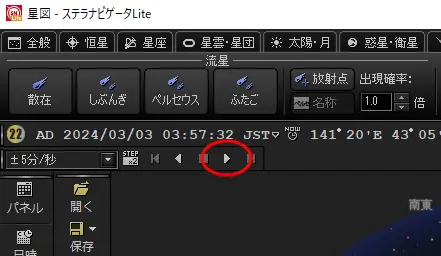

実行ボタンをクリックすると4時ちょっと前からの星空の変化が再現されます。

実行ボタンをクリック

少しすると地平線のどこかから国際宇宙ステーションが現れて、移動して、どこかに沈んでいく様子が再現されます。

国際宇宙ステーションの見え方が再現される

今回調べた例では、国際宇宙ステーションが2024年3月3日の朝4時ちょっと前に西北西あたりから昇ってきて東の方に沈んで行くことが分かりました。

5 出現予定時刻に出現予定の方角の空を見て待つ

2024年3月3日の朝4時ちょっと前に、西北西の空を眺めて待っていれば、国際宇宙ステーションが昇ってきます。

国際宇宙ステーションは頻繁に空を通っているので、4時ちょっと前は朝早過ぎて見るのが大変なので夜0時あたりに現れるのを見たり、土曜の夜に見たり、見やすい日にいつでも見られます。

ウェブサイトの情報を元にして見る

1 人工衛星が通る場所、日時を掲載しているサイトを見る

国際宇宙ステーションをはじめとした色々な人工衛星が、いつ、どこを通るかという情報を掲載しているウェブサイトがあります。

そういったウェブサイトで、人工衛星が通る日時、場所を確認します。

2 通る場所を確認する

場所については、見え始めの方位、見え終わりの方位、最大高度、が表示されていたりします。

これらがわかれば、だいたいどの辺を通るのか見当がつきます。

3 明るさを確認する

人工衛星によって、地上から見たときの明るさは異なります。

また、同じ人工衛星でもその時々で自分がいる場所から見た時の明るさは異なります。

そこで、自分が見る予定の日時の人工衛星の明るさを確認します。

明るさが「等星」で載っていたりします。

4 予定の方向を見る

調べておいた日時に、通る予定の方向を見ます。

予定通り星のような光が昇ってきて、予定の方向へと沈んでいきます。

国際宇宙ステーションは見やすい

国際宇宙ステーションは明るいので見やすいです。

その時々で異なりますが、1等星や-1等星という明るさで見えることも多いです。

ですので、明るい都会でも簡単に見られます。

また、国際宇宙ステーションは低い場所を回っていて、自分が住んでいる場所の上も頻繁に通るので、見られる機会が多いです。

日本の宇宙開発の行方。軍事利用を進めているがそれで良いか良くないか。

毛利さんがスペースシャトルで宇宙へ行った頃は、子どもの私にとっては日本の宇宙開発は学術研究目的や気象衛星など暮らしに役立つ目的のものというイメージがありましたが、昨今はもうそうでもありません。宇宙の軍事利用が進んでいます。

日本が宇宙の軍事利用を進めるのか、宇宙の利用は軍事以外に限るのか、日本の主権者の私たちが決めることですので、選挙の投票で意思を示したり、選挙以外の様々な主権行使の方法で意思を示したりして、日本の宇宙開発の行方を決めていきましょう。

主権を行使する方法は選挙以外にいくつもある

主権を行使する方法は唯一選挙だけで、選挙の投票だけが民意を示す唯一の方法で、選挙の結果を反映している議会が多数決で決めたことは民意を反映しているのだから、議会が強行採決で多数決で物事を決めて何も問題ない、という誤解が大人の間にも広まっています。

議会は単純に多数決で物事を決める場所ではありません。議論をして様々なことを決めたりする場所です。

多数決はあくまで議論を尽くした後に仕方なく行うことです。

基本的には、議論をし、少数意見も真面目に聞き、全員が納得のいく良い結論を見つけて決定するのが議会というものです。

議論もせずに多数決で決めるなら、多数者の間違った意見が通ってしまい、より正しい主張をしている少数意見は全て無視され、社会は滅びます。

主権を行使して政治に民意を反映させる仕組みは選挙だけではありません。

選挙だけでは民意を反映しきれないので、他にいくつも主権行使の方法が用意されています。

- 条例制定やリコールなどを求める直接請求

- 公聴会や審議会への参加

- 議員や行政機関への請願・陳情

- 政党の活動への参加

- 集会やデモ行進などへの参加

- マスコミの世論づくりへの参加

主権の行使の方法を知らない大人が多数。中学、高校が社会の授業を真面目に行っていない可能性が高い

主権行使の方法が選挙以外にいくつもあることは中学校の公民の教科書などに載っています。

本来は、中学校を卒業した人が三角形の面積は「底辺×高さ÷2」で求められると知っているのと同じように、義務教育を受けた人なら「主権を行使する方法は選挙だけではなく、デモをしたり国会請願をしたりその他いくつもある」と知っているはずのものです。

もし義務教育を終えた人の多くが三角形の面積の求め方も知らないとしたら、いったい学校は何をしているのだ、と問題になります。

それと同じで、義務教育を終えた人の多くが主権を行使して政治に民意を反映させる方法は選挙だけだと間違って思い込んでいるという現状は問題です。

社会の先生かそれ以外の先生が授業を真面目にしていないか、真面目に授業をするなと誰かに命令されたか、真面目に授業をしようとは思っているが多忙すぎてできなかったか、理由は不明ですがおそらく小中学校が歪んだ状況になっています。

高校の現代社会、政治経済の教科書にも主権の行使の方法は載っているので、小中学校が歪んだ状況になっていても、普通なら高校で教わって知ることができると思われます。

ところが、「主権を行使する方法は選挙だけではなくいくつもある」ということを知らない大人が多いことから、高校でも社会の授業を真面目に行っていない可能性があります。

以下のネットラジオで、中学生が学校で政治の話をしたら”政治の話をするな”と教師から怒られたと話していました。

政治経済や公民などの科目で政治について学ぶことがカリキュラムに含まれている中学校で「政治の話をするな」と教師が怒るのはナンセンスな話です。

たとえるなら、中学校で二次方程式について習って友人と二次方程式の話をしていたら教師から“方程式の話をするな”と怒られるようなものです。

西谷文和 路上のラジオ 第171回 中学生が見た「不思議の国ニッポン」

私たちが変える努力をするしかない

一部には、こういった主権者教育の欠如は問題だと思っている大人はいます。

そのように問題に気付いている私たち主権者がこの異常な現状を変える努力をしていくしかありません。

具体的には、上記の各種の主権の行使の方法を使って教育制度を変えていくということになります。